近日,Science China Life Sciences 在线发表了湖南师范大学生命科学学院刘少军团队题为“Genomic and chromosomal architectures underlying fertility maintenance in the testes of intergeneric homoploid hybrids”的研究论文。实验室任力教授、硕士生曾燚妍、刘启智教授等为论文共同第一作者,刘少军院士为论文通讯作者。该研究得到了国家自然科学基金和湖南省自然科学基金等项目的资助。研究探讨了团头鲂和翘嘴鲌的属间杂交子代中维持生育能力的基因组变化特征。通过分析精巢的基因组结构变异、基因表达及染色质结构变化,发现保守的等位基因和精巢特异基因在维持生育功能中的关键作用,并揭示 rnf212b 等生殖调控基因对该杂交鱼精巢生育能力具有重要影响。揭示了杂交鱼在显著遗传分化下维持生育能力的分子机制。

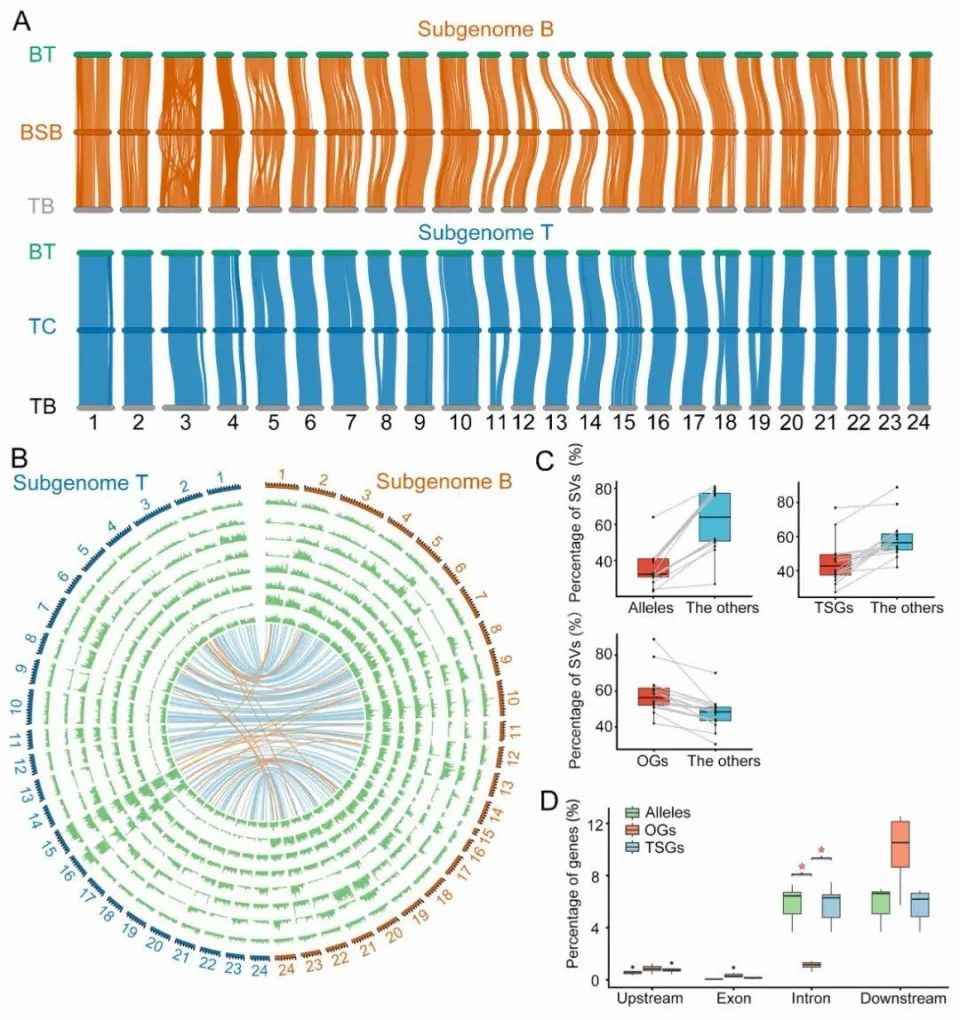

研究聚焦于团头鲂与翘嘴鲌的F1杂交后代,这两种鲤科鱼类虽在约1274万年前分化,却能产生可育后代,为研究杂交如何影响生育能力提供了独特模型。为探究这一现象,团队采用长读长测序和Hi-C技术,构建了两种正反杂交后代(BT和TB)的高质量基因组,基因组拼接质量分别达到13.26 Mb和12.40 Mb(contig N50)。通过精确分析,超过95%的基因组序列被锚定到48条假染色体上,BT达97.35%,TB为95.79%。8个杂交个体中共有193,978个结构变异(SVs),其中缺失(131,204个)占主导,这类事件揭示了来自双亲的亚基因组在杂交发生后的快速变化。

图1. 杂交鱼精巢的基因组共线性与遗传变异

研究将基因分为三类:等位基因(两物种共有,功能保守)、孤儿基因(物种特异,具独特性)和精巢特异基因(与生殖密切相关)。结果显示,等位基因和精巢特异基因的结构变异较少,表明它们在维持精巢发育和生殖功能时受到严格的选择压力。相比之下,孤儿基因的变异较多,提示其在帮助杂交种适应新遗传环境方面具有重要作用。

通过分析肌肉、精巢、肠、肝、肾和脑六种组织器官的基因表达,研究发现杂交后代的肌肉组织表达模式更接近团头鲂,而翘嘴鲌来源的亚基因组(亚基因组T)表现出更多差异表达基因,显示双亲基因组贡献的不平衡。ATAC-seq技术进一步揭示,染色质开放性(控制基因表达的“开关”)总体稳定,仅2.82–4.90%的区域出现差异,主要集中在亚基因组T。Hi-C分析则表明,精巢特异基因所在的染色质区域保持稳定,为维持生育功能提供了保障。

图2. 鲌鲂个体精巢生殖表型及生殖能力潜在调控基因分析

转载来源:https://news.qq.com/rain/a/20250530A0667U00

当前位置:

当前位置: